マンガコース COMICS

まずは作品制作の第一歩!

ショートストーリーマンガを描こう!

漫画を描くのに慣れていない…最後まで仕上がらない…。そんな方にはショートマンガがおすすめです。制作プロセスは長編作品と全く同じ!まずは短いページで作品を作る流れを実践しましょう!

マンガコースの特徴

マンガ制作の手順をしっかり身に着けよう。

いきなりマンガを描き始めるよりもプロットやネームなどの手順を踏む方が、逆に速く良い作品が仕上がります。

作品制作の手順はプロと同じ!

まずはショートストーリーで手順を学ぼう

プロの漫画家も、プロットの段階から担当編集者と二人三脚で作品を作っていきます。 当講座もそれと同様に、プロットから仕上げまで段階ごとに講師の添削が入るので、作品の完成はもちろん、作品のクオリティ向上にも繋がります。

現役のプロが丁寧に添削。

あなたの長所短所も分かります

講師がプロとして実際に担当編集者とのやり取りで培ったノウハウが、添削に詰め込まれています。絵はもちろん、ストーリーの展開の仕方や演出、効果的なコマ割りなど、受講生の作風に合わせて添削するのでジャンル問わず受講できます。

カリキュラム以外のことも

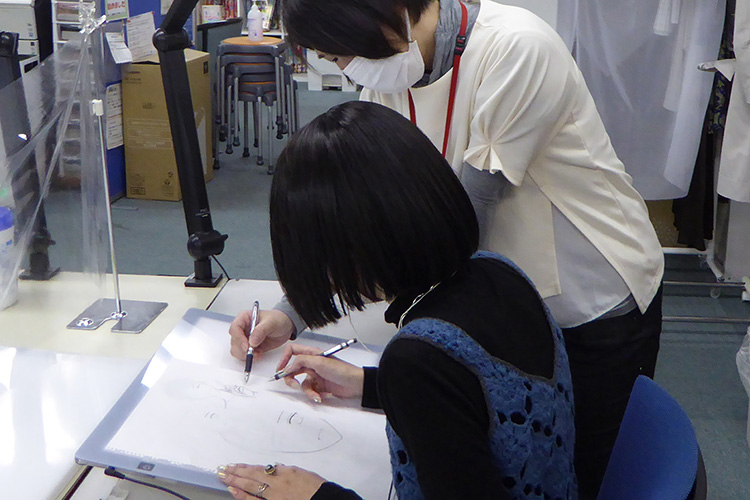

スクーリングで学べます

カリキュラムにはないけれど、マンガ制作をする上で疑問に思う事や習ってみたいことがある…。そんなときはぜひ『スクーリング制度』をご利用ください。通学生と同じ教室で講師から直接指導を受けることで、色々なことを学ぶことが出来ます。

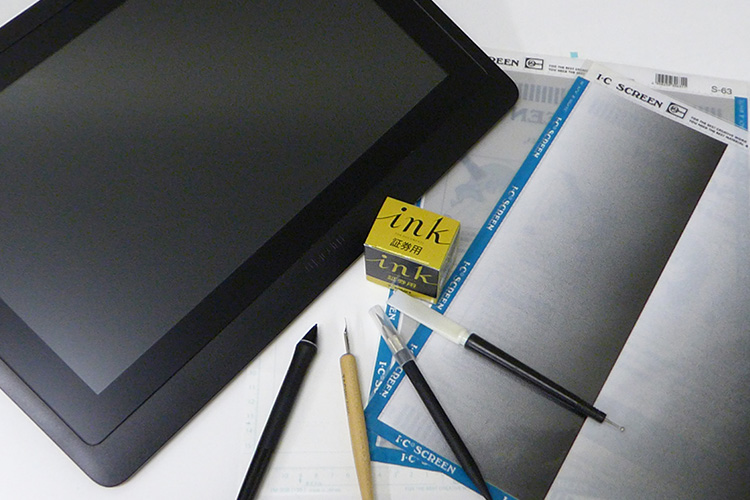

アナログ/デジタル、

どちらで制作しても添削できます

当講座ではアナログ/デジタル、どちらで制作したものでも添削が可能です。ネームや下描きはアナログだけど、キャラ制作や仕上げはデジタルで…という混在型ももちろん添削可能。あなたに合わせた方法で制作してみましょう。

コースの魅力

- 課題を進めれば、マンガの作り方が学べます!

- 当講座ではマンガ制作の手順通りに課題が進むので、初心者の方でもマンガの作り方そのものを学ぶ事が出来ます。絵に関しても下描きの段階で添削があるので、その点も安心です。

- ネタはなくても大丈夫!すぐに描き始められます

- 元になる題材のマンガがあるので、ちょっとしたアレンジとキャラ設定を考えるだけで、ネタはなくても簡単にお話が作れます。もちろんアレンジの仕方は自由自在。あなたが描いていて楽しいと思う世界観で描きましょう

- アフタースクールなら課題以外のオリジナル作品も作れる!

- 5課題×2作品を制作し終わった後は、「アフタースクール制度」を利用して、あなただけの全くのオリジナル作品を制作することも可能です。添削自体は課題の時と同じように、プロット・ネームなど段階ごとに行うので安心です。

カリキュラム内容

用意された課題マンガをアレンジして、あなたのアイデアが光る作品を作っていきましょう。プロットから仕上げまでを5段階に分けて制作します(5課題×2作)。

課題マンガは2つ。どちらから取り掛かっても大丈夫です。

- 課題 01

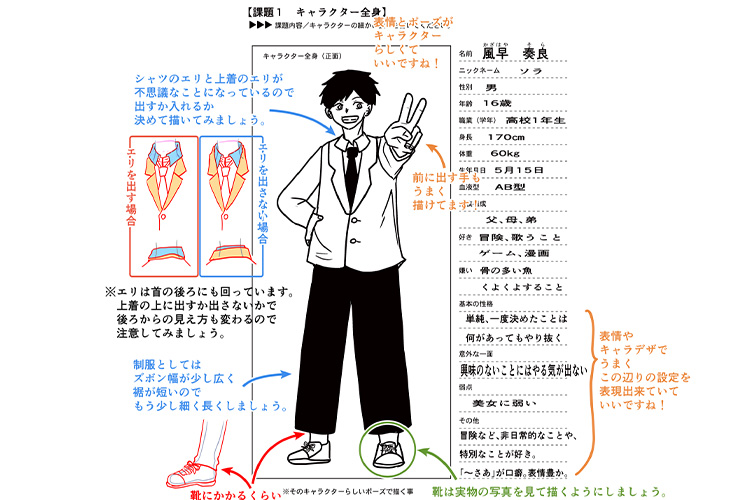

- 会話編 プロット/キャラクター設定

- 課題 02

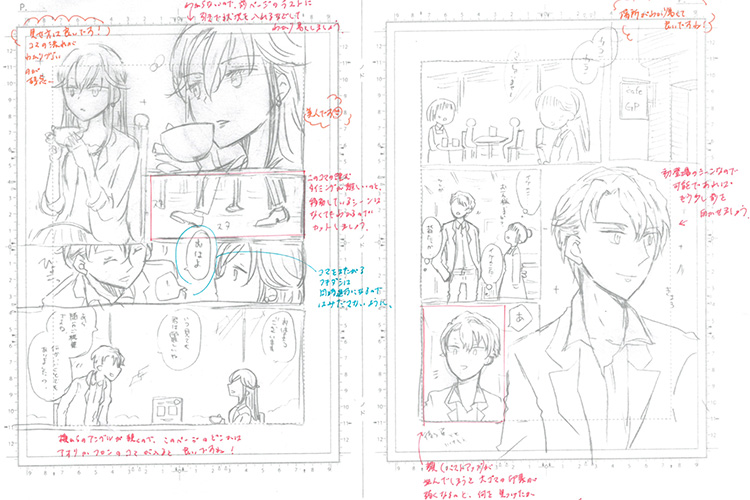

- 会話編 ネーム制作

- 課題 03

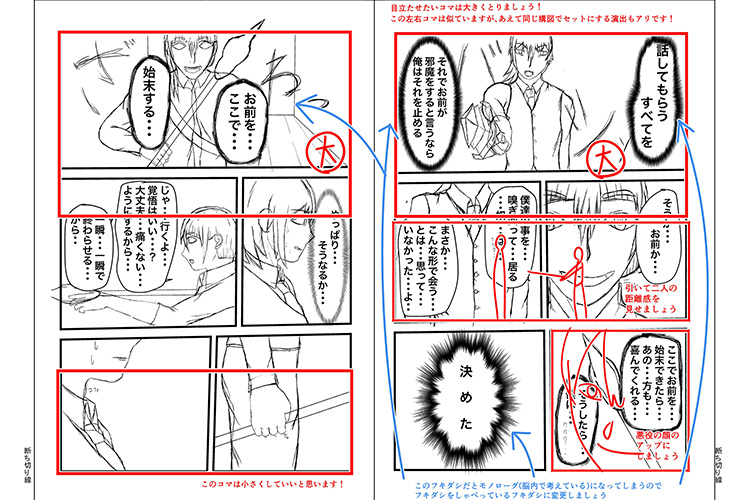

- 会話編 下描き

- 課題 04

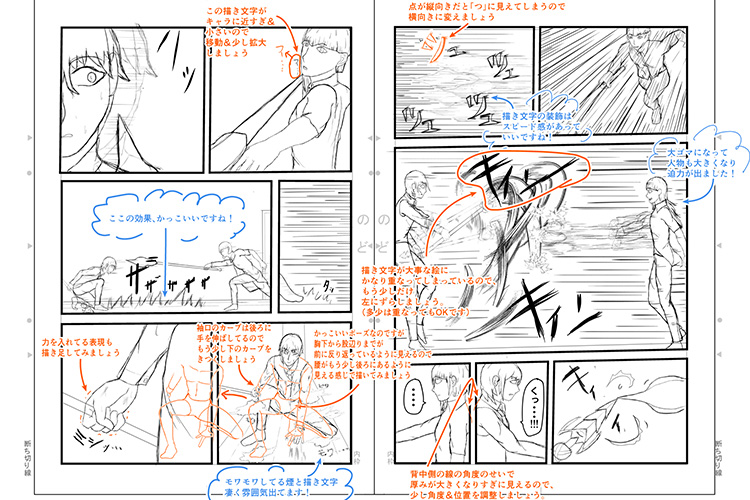

- 会話編 ペン入れ

- 課題 05

- 会話編 トーン貼り・仕上げ

- 課題 06

- 動き編 プロット/キャラクター設定

- 課題 07

- 動き編 ネーム制作

- 課題 08

- 動き編 下描き

- 課題 09

- 動き編 ペン入れ

- 課題 10

- 動き編 トーン貼り・仕上げ

- 課題 01~05は、題材別の6コママンガをアレンジして、1~8ページ程のショートマンガを作っていただきます。

- 課題 06~10は、題材ごとに課題1~5をクリアすることで、最終的にマンガが出来上がります。5課題×2作品分で、合計10課題分の添削となります。

- デジタル作画ではソフト・アプリの操作説明等はありません。

こんな方におすすめ

- マンガを描くのに慣れていない方

- 作品を完成させてみたい方

- ご自身の作品の長所短所を客観的に見てほしい方

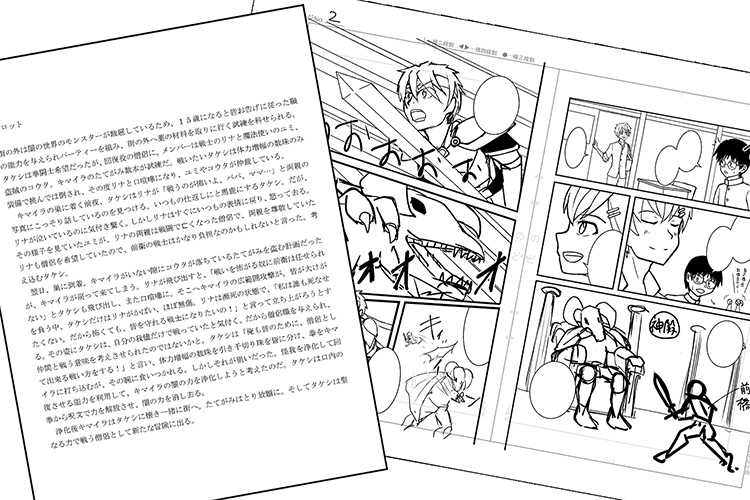

課題制作例

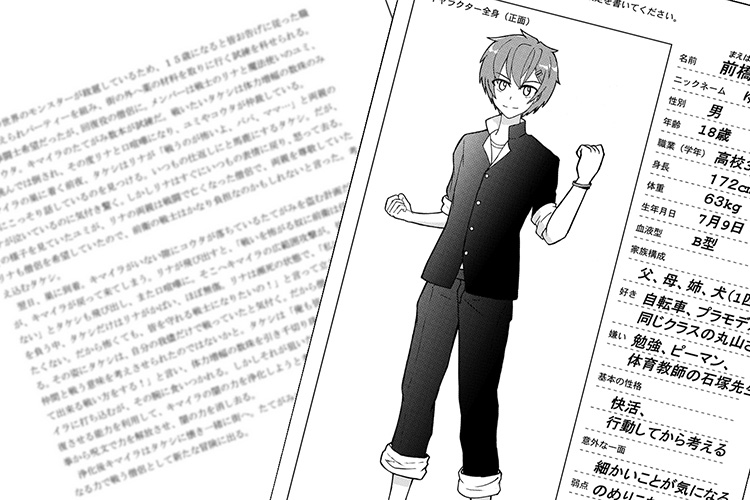

-

プロット・キャラクター設定

まずは課題マンガをアレンジしよう

課題マンガのどちらから取り掛かっても大丈夫です。あなた自身の自由なアイデアでアレンジしたプロット(あらすじ)と、キャラ設定をします。短めのお話にしたいので、あまり話を大きく膨らませすぎないように気を付けましょう。

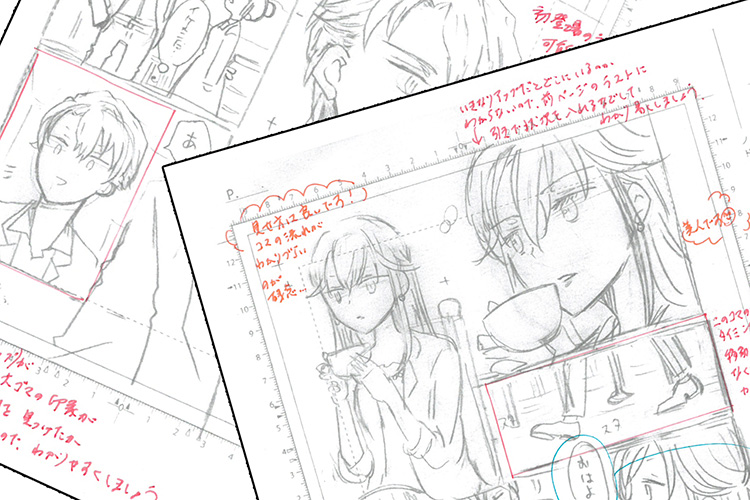

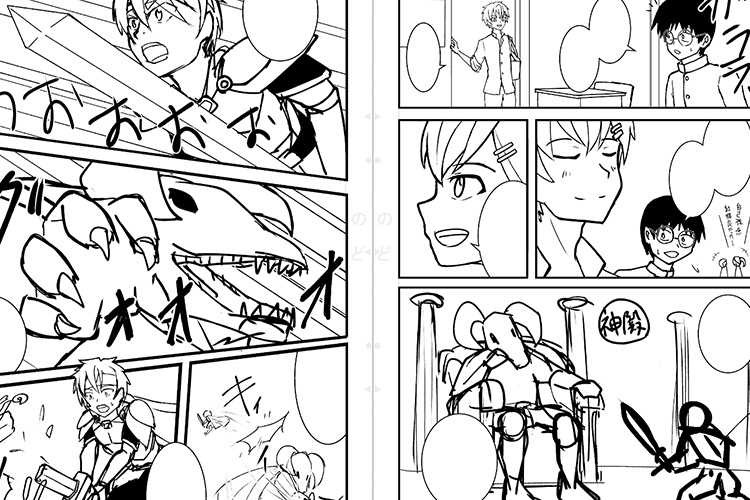

-

ネーム制作

プロットを基にしたネームの作成

ネームはできれば4~8P程度のショートマンガにしましょう。それ以上に長くなっても構いませんが、下描き以降の添削は最大10ページ分までです。見せたいシーンを中心に、コマ割りや構図に工夫を凝らして演出していきます。

-

下描き

ネームを基に下描き

基本的にはネームの清書となりますが、ちゃんと絵を入れることで画面の変更の必要を感じた時は、大きな変更でなければ変えてもらっても構いません。人物やコマの大小のメリハリもしっかりつけ、仕上げをイメージして丁寧に作画しましょう。

-

ペン入れ

下描きを基にペン入れ

ペン入れを雑にしてしまうと、仕上げをどれだけ丁寧にしても見栄えは良くなりません。滑らかな線が引けなくてもいいので、丁寧を心がけて線を引きましょう。

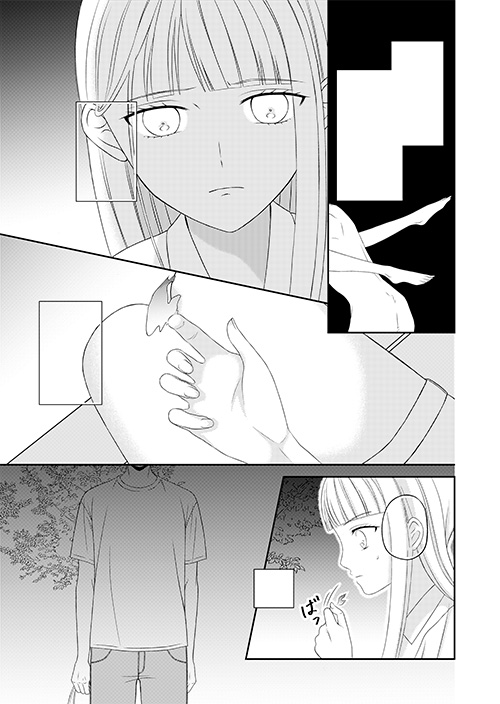

-

仕上げ

ベタやトーンなどの仕上げ

白黒のバランスを考慮しつつトーンも利用して、目立たせたいシーンを演出できるよう、メリハリのある画面作りを意識してみましょう。はみ出しなどの修正(ホワイト)もここで行います。

受講生・卒業生の声

Y.N さん

わからなかったことが、

わかるようになりました

描き始めの頃はマンガの作り方がよく分からず、単調な画面になっていたのですが、先生方に構図やトーンの貼り方などのアドバイスを頂き、自分でも考えられるようになってきたかなと思います。

1人で描いていると悩むことも多いので、相談できる先生がいるのは心強いです。

たまさん

描けるか不安な人方にこそ、

ぜひ挑戦してほしい

漫画を描ききる自信が無かったので、短いページ数から挑戦できるのが良かったです。プロットやネームから見てもらえるので、仕上げた後に「もっとこうすればよかった…」と思う部分が減りました。一度きちんと段階を踏んで描き上げたことで、もっと長いマンガを描けるかも、という自信も持てました。

講師からのメッセージ

よくあるご質問

- マンガを描いたことがないので上手くないのですが大丈夫ですか?

- 課題マンガをアレンジするだけなので、描いたことがない方でもチャレンジできますよ。上手になるための通信講座ですので、ぜひ気軽にご受講ください。

- どんなジャンルのマンガを見てもらえますか?

- 少年マンガ・少女マンガ・青年誌・女性誌・BL・ギャグなど、課題のマンガのアレンジ方向はなんでも大丈夫です。あなたの描きたいジャンルでぜひアレンジしてみてくださいね。

- 長いページ数でも添削してもらえますか?

- 課題1のプロットや課題2のネームに関しては、長くても大丈夫です。(ただあまり長いネームの場合は全ページ添削できない場合があります。)

課題3の下描き以降は、添削は上限10枚までとなります。もしネームでそれ以上のページを作成された場合は、その中から添削してほしいページ10枚分をお送りください。それ以上ご提出いただいた場合は、こちらで選んだ10枚分だけを添削させていただきます。

- 添削見て自分なりに直してみましたが、これで次の課題に進んでいいのか不安です…

- 次の課題に進まれた時にまだ直っていない箇所については、もう一度ご指摘させていただくこともあります。その場合はさらに次の課題提出時に修正していただければ大丈夫です。

もしちゃんと直せているか確認してほしいという時は、ぜひ「再チャレンジ」制度をご利用ください。受講中、2回だけ同じ課題を再添削することが可能です。

- 課題のマンガではなく、自由にマンガを描きたいのですが…

- 申し訳ございません。まずは課題のマンガをアレンジするようによろしくお願いいたします。マンガコースの課題をすべて受講された後は、修了生特典の「アフタースクール」で自由に描かれた作品を添削させていただきますので、ぜひそちらをご利用ください。