水彩画コース WATER COLOR

身近な画材の水彩絵の具、

基本的な使い方から学べます。

水彩画は絵の具と紙と水、筆があれば始められます。

まずは水と絵の具のバランスと筆の使い方から始め、タッチや重ね方、混色などのテクニックを学べます。基礎からレベルアップを目指せるコースです。

水彩画コースの特徴

多くの人に親しまれている水彩画、柔らかく豊かな表現を楽しみましょう

透明水彩絵の具は、筆のタッチや重ね方だけでも多彩な表現ができます。独自の色や表現を身に着けましょう。

初心者でも安心の基礎からのカリキュラム

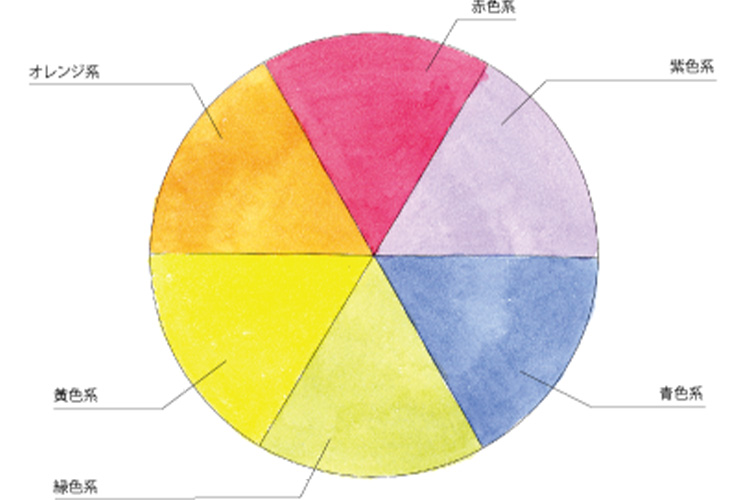

最も大切な基本色である三原色の混色、補色についてや、かすれやにじみなど筆遣いの基礎から課題がはじまります。数値で表せない水分量や筆づかいなど、講師が丁寧にアドバイスしますので初めての方でも前へ進めます。

意外に簡単。

透明水彩絵の具の混色理論を体感しよう。

水彩絵の具は筆遣いと混色を併せて使ってこそ面白く表現世界が広がります。

絵の具を何回も重ねたり、先に混ぜてから塗ったり、いろいろ試してみてください。実際に体感して混色を楽しみましょう。

自分だけの色、タッチを探しましょう。

堅苦しいだけでは面白くありません。自由に描いてこそ自分らしい表現を探せます。基本的な筆遣いや水の量、混色の理論を覚えたら自由に楽しく描いてより豊かで新たな自分の世界を広げましょう。そうなるようアドバイスしますよ。

コースの魅力

- 重点ポイントを絞って添削するから一歩ずつ前進できる。

- 提出作品をベースに、具体的にどこをどうすれば良いのか、添削・解説します。

ポイントを外さなければ、意外に簡単な作業で、作品がレベルアップすることを実感できます。

- まどろっこしくても大切なことから。

- 筆使い、絵の具と水の量のバランス等、まず道具の使い方に慣れることを考えた課題から始まります。

初心者の方はもちろん、経験者の方もご自分の基礎力を確かめる事ができます。

- 自分の描きたいものを描けるように後押しします。

- 課題を見ながら描くことから、自分が描きたいものを描けるようになってこそ上達したといえます。

グイグイ自由に描きたいものを楽しく描けるように、一人ひとりの特性を踏まえて次へのステップへ進めるようアドバイスします。

カリキュラム内容

筆の使い方から「にじみ」や「たらしこみ」など水を利用した技法まで、

水彩画の基礎を分かりやすく習得できる講座です。

透明水彩絵の具で描く絵の魅力を独自のテキストとカリキュラムで、余すことなくお教えします。

- 課題 01

- 塗りの練習 平塗り

- 課題 02

- 塗りの練習 かすれ

- 課題 03

- 塗りの練習 むら塗り

- 課題 04

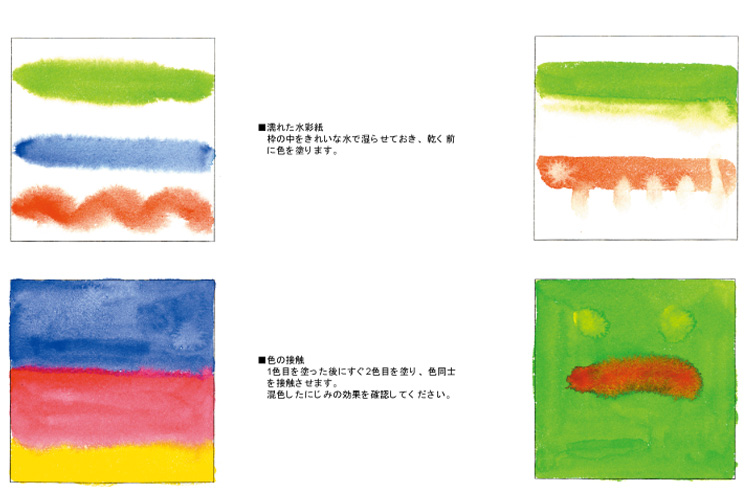

- 塗りの練習 にじみ

- 課題 05

- 色相環をつくろう

- 課題 06

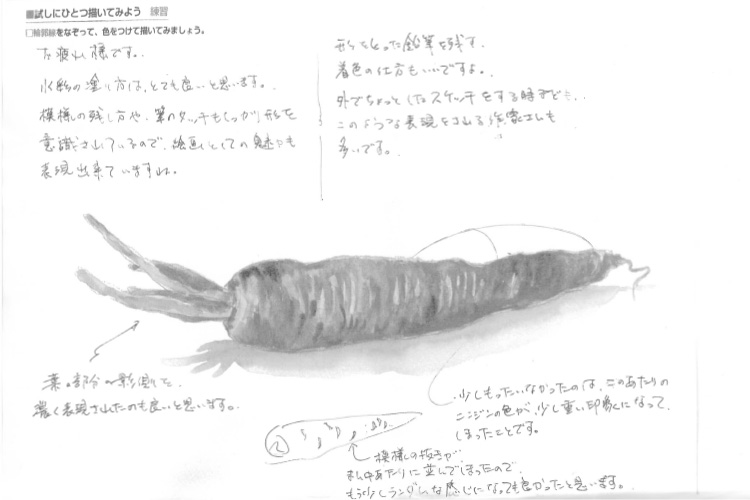

- 試しにひとつ描いてみよう

- 課題 07

- 野菜や果物を描いてみよう

- 課題 08

- 身近なものを描いてみよう

- 課題 09

- 質感表現 花

- 課題 10

- 質感表現 動物

- 課題 01~04は、課題 いろいろな塗り方を試していただきます。筆の運びや絵の具と水の量を調整すると様々な表情が現れます。

- 課題 09~10は、しっかり観察しながら描きましょう。質感の違いを表現しましょう。

- 課題ごとに参考作品画像を載せていますが、できれば課題主旨に沿ったモチーフを選び、実物を見ながら描いてください。

こんな方におすすめ

- はじめてだけど水彩画に挑戦してみたい

- 淡いきれいな色で描いてみたい

- 前と同じ色を作りたいのに作れない

課題制作例

-

いろいろな塗り方をしてみよう むら塗り

塗りむらも表現の一つです

透明水彩絵の具は、むらなく塗るのが難しいですが、意図して効果的なむらを使うのもぜひ会得して欲しい技法です。絵の具の濃淡、水の量、時間差、筆致、様々な方法を練習して表現の幅を広げましょう。

-

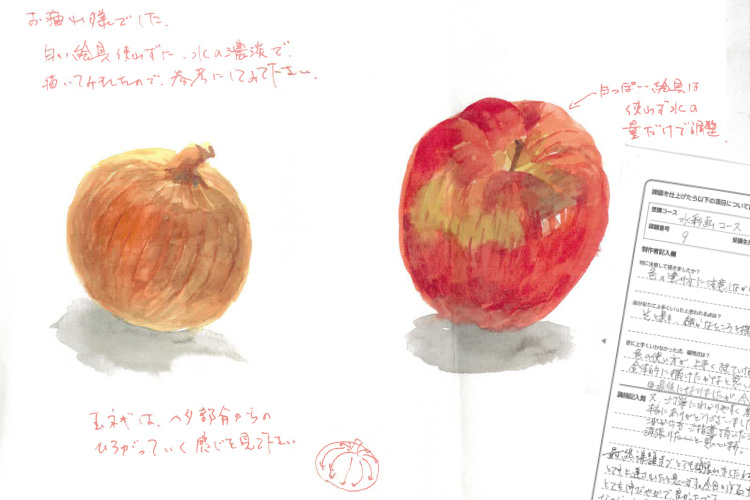

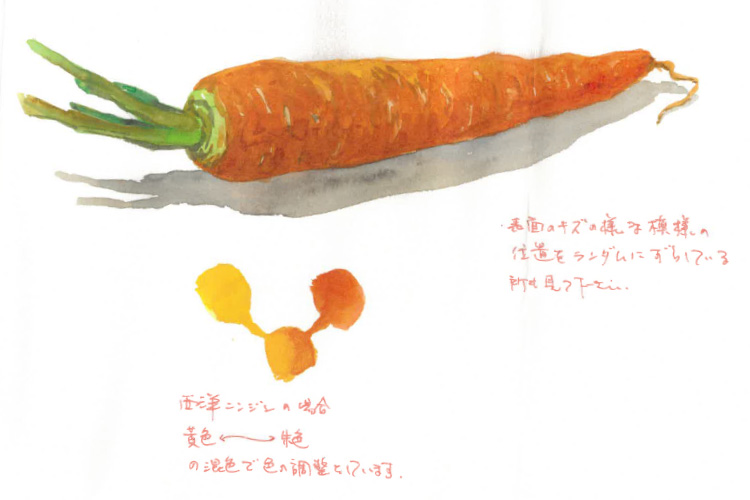

試しにひとつ描いてみよう 人参

実物の色、形を見ながら描こう

この課題のポイントは、実物を見ながら薄い色を塗り重ねてモチーフの固有色の再現を目指します。絵の具の色が濁らない描き方や、補色やグレーを使ってモチーフの陰影を表現して、立体感を出すことにチャレンジしましょう。

-

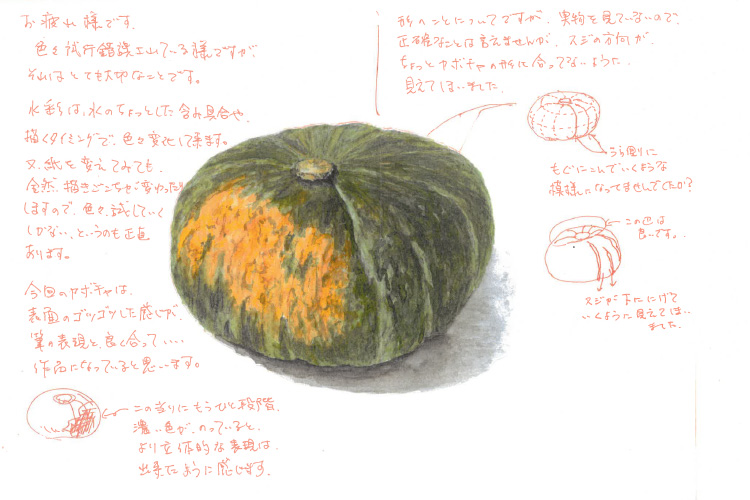

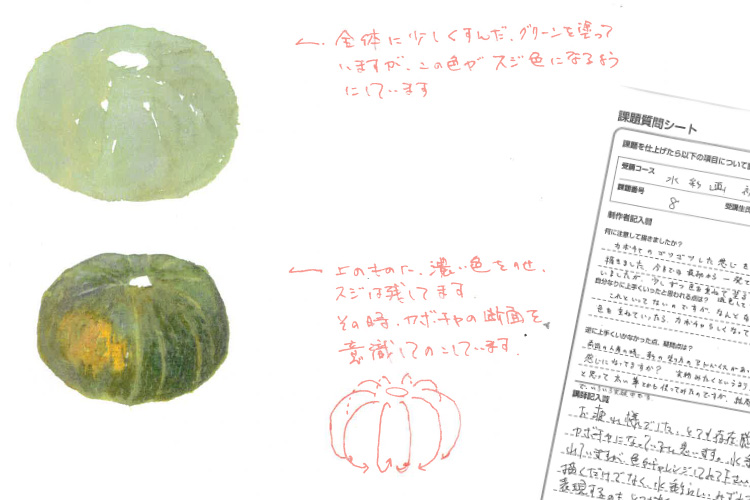

野菜を描いてみよう 参考例:かぼちゃ

少し複雑な色、形にチャレンジ

身近に手に入るモチーフとしてかぼちゃを参考例として選んでいますが、果物でも他の物でも構いません。少し形や色が複雑なモチーフの、陰影や模様など描き込む要素が増えたものを、あせらずじっくり取り組んで描いてください。

-

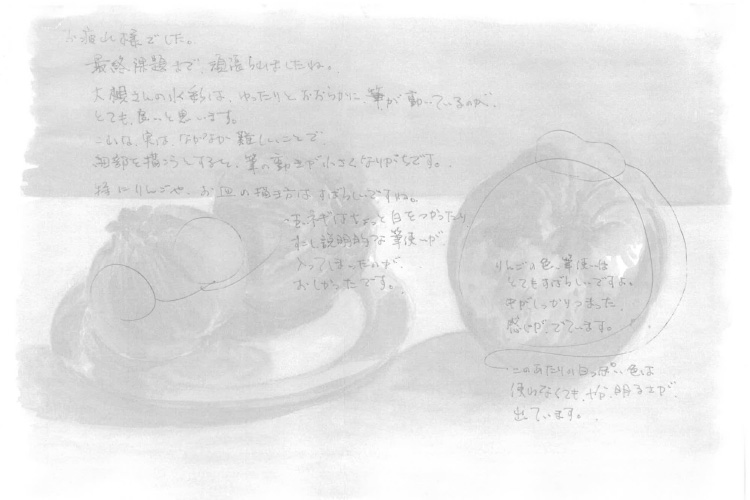

質感の違うものを描いてみよう

質感が違うモチーフを描いてみよう

花と猫をモチーフの参考例としています。花なら花弁や葉の形や、色。猫は、毛並みの表現や骨格を意識した立体感など、選ぶモチーフによって描くポイントは違います。これまでに描いていない質感のモチーフを選んで描きましょう。

受講生・卒業生の声

T.K さん

絵はコツコツと続けることで上達できると分かりました。

課題を描いていくうちに、絵にはそれぞれの個性があり、それぞれの良さがあるということも知り、絵に対する見かたも広がったと思います。これからも、もっとたくさんの絵を描いて公募展などに、積極的に出品していきたいです。

通信講座を始められるみなさんも「自分に描けるだろうか」という不安はあるかと思いますが、誰でも絵は描けるはずなので、軽い気持ちで始められてはいかがでしょうか。

ぞえ さん

水彩は準備が簡単で片付けも楽ちんです。

手軽に始められるのに奥が深くてカリキュラムを修了しても、まだまだ楽しめると思っています。思い通りに行かないことも多いですが先生のアドバイスや失敗から偶然の効果が出て、また面白く感じています。モチーフを見ながら、どう混色したら近い色が出るか、ぼかしやハイライトの利かせ方など描くほどに迷う事も多いですが、出来上がった時の達成感が次のモチベーションになって続けることは大切だと感じています。

講師からのメッセージ

よくあるご質問

- 技術書やウェブを見てもうまく描けません。通信でも大丈夫でしょうか?

- 目の前で実践できないのは、通信講座でも書籍や映像と変わりません。ですが、課題提出をしてもらう事で、講師はできていない理由や原因を類推して、添削。改善策を提示します。提示された意味が理解できなければ、何度でも聞いてください。

こうやってコミュニケーションをとることで、書籍や画像と一線を画すのが通信講座です。

もちろん課題を提出してもらわないとコミュニケーションは始まりません。あれこれ描く前に悩むより、思い切って描かれたものを送ってください。

初心者だからこそ、物おじせずに描きましょう。

- 小・中学校で使っていた絵の具を使っても良いですか?

- 小・中学校で使う絵の具は、ほとんど不透明水彩絵の具です。

アートスクールの水彩通信講座は、透明水彩絵の具を使う事を前提としてテキストを作っています。

不透明水彩よりも、透明水彩の方が、混色や色を重ねたり、にじませたりすることで、より幅広く美しい表現ができるからです。

ぜひ課題を通して、その美しさ、面白さを体感してもらいたいと思っています。

- 学んだことが無いのですが、正しい道具の使い方ってあるのでしょうか?

- 筆洗の置き方、パレットへの絵の具の置き方、筆の洗い方など、理想的な使い方や、そうする理由が結構ありますが、それを実践していないから描けないとは言えません。

もし自分の使い方に疑問があれば、遠慮なく「こんなことで」などと思わず、質問してください。理由をふくめ、いつでも説明します。

意外に道具が長持ちしたり、失敗が少なくなったりしますよ。

- 塗った色がすぐ濁ってしまいます。濁らないコツはありますか?

- 先に塗った絵の具が乾かないうちに上から色を重ねると、色が層になって重ならないで、そのまま色が混ざりあってしまいます。濁らせないで色を重ねたいときは、下の色がしっかり乾くのを待ってから塗り重ねましょう。意図して生乾きの状態を利用してにじみやぼかしを使う事も技術です。どうしたいのかしっかり意識して描きましょう。

- 無色透明なガラスを描くときの注意点はありますか?

- 透明に見えても、ガラスの厚みによって思いがけないほど濃淡があって、強く光るハイライトもあると思います。また、後ろや周囲の物の色や形が見えたり、映り込んだりもしているはずです。そのような変化をしっかり観察すると同時に、ハイライト部分を紙の白を活かして表現することも大切です。